Der „Rosensteindoktor“, das war die liebevolle Bezeichnung, welche dem Arzt, Heimatforscher, Archäologen und Höhlenforscher Dr. Franz Keller von der einheimischen Bevölkerung verliehen worden war. Am 03.07.1852 in Reutlingen geboren, kam Keller nach dem Abschluss seines Medizinstudiums im Jahr 1877 als junger Arzt nach Heubach. In der Hauptstraße, bei der Abzweigung der Straße zum Rosenstein, errichtete er sein Heim – schon damals begann die Symbiose zwischen Franz Keller und „seinem“ Berg, der ihn für die folgenden Jahrzehnte beschäftigen sollte.

Der Maler und Autor

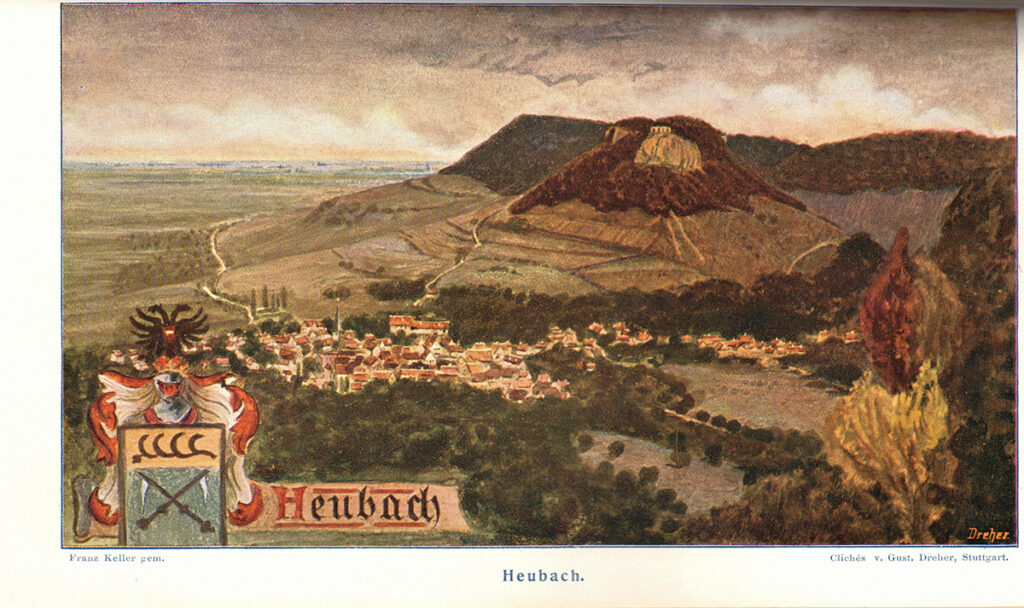

Keller war nicht nur ein geschätzter Mediziner, sondern auch künstlerisch begabt. Er hat etliche Gemälde und Fotos von seiner Heimat hinterlassen.

Nach der Gründung des Schwäbischen Albvereins nutzte Keller dessen Mitteilungen „Blätter des Schwäbischen Albvereins“ zur Publikation zahlreicher Aufsätze und Berichte. Diese hatten überwiegend die Geschichte und das Brauchtum der Region Heubach zum Gegenstand. Seine Texte zeugen von einem warmherzigen Menschen, der der Naturromantik zugeneigt und mit einem guten Schuss feinem Humor gesegnet war. Keller verstand es sehr geschickt, für den Fremdenverkehr in Heubach die Werbetrommel zu rühren. Er war treibende Kraft hinter der Errichtung der 1892 eingeweihten Brücke über den Burggraben der Ruine Rosenstein. 1903 veröffentlichte er sein erstes Buch „Heubach am Rosenstein als Sommeraufenthalt“. Von diesem teilweise in Vierfarbdruck produzierten Wander- und Reiseführer gibt es sogar zwei Varianten, die sich im Umschlag unterscheiden, ansonsten aber identisch sind. Für dieses im Selbstverlag herausgegebene Werk dürfte Keller tief in die Taschen gegriffen haben.

Der Höhlenforscher

In der Öffentlichkeit ist heute weniger bekannt, dass Keller Mitglied des „Schwäbischen Höhlenvereins“ war, der ersten höhlenkundlichen Vereinigung überhaupt in Deutschland. Wir können sicher sein, dass er als junger Naturfreund schon in Höhlen am Rosenstein und Scheuelberg herum gekrochen ist, deren Entdeckung erst spätere Generationen für sich beanspruchen. Darauf weist beispielsweise Kellers Kommentar zum Bericht eines anderen Autoren hin, in dem er anmerkt, dass es im Westfelsen des Scheuelberges fünf Höhlen und Grotten gibt. Das entspricht weitgehend dem aktuellen Kenntnisstand. Publiziert hat Keller über seine Höhlenforschung leider wenig, vermutlich weil ihn in erster Linie Höhlen mit archäologischen Spuren interessiert haben, was dem Zeitgeist früher Höhlenpioniere entsprach. Aber auch über die Auflösung des Schwäbischen Höhlenvereins hinaus blieb Franz Keller mit der Höhlenforschung verbunden. So tauchten vor kurzem in seinem Nachlass Dokumente auf, die auf einen regen Austausch mit dem damals sehr aktiven Frankfurter Höhlenforscher Hans Karl Becker hinweisen.

Der Archäologe

Bereits früh fiel Kellers Augenmerk auf die „Kleine Scheuer“ unter der Ruine Rosenstein, doch sollte es noch bis 1919 dauern, bis er dort als Ausgräber tätig werden konnte. Werkzeuge aus der jüngeren Altsteinzeit kamen ans Licht. In demselben Jahr folgten Grabungen in der Dreieingangshöhle, dem Finsteren Loch und dem „Haus“. Auch im Dampfloch fand er rezente Tierknochen und rückblickend auf diese Befahrung in fortgeschrittenem Alter schrieb Keller: „Ich hatte nachher in allen Knochen das Gefühl, einen großen Teil meiner Sünden abgebüßt zu haben“. Die Früchte dieser Arbeiten präsentierte Franz Keller in seinem Büchlein „Rosensteins Urgeschichte“, welches in erster Auflage 1921 im Verlag des Schwäbischen Albvereins erschien.

Keller war auf verschiedenen Ebenen gut vernetzt. So bewilligte die Forstbehörde die Grabungen, ein örtlicher Unternehmer stellte Arbeitskräfte bereit und Fachwissenschaftler kümmerten sich um die Bewertung der Funde. Auch dass Vermessungsrat Emil Haug (1872-1938) aus Stuttgart in demselben Jahr mehrere der ausgegrabenen Höhlen erstmals vermaß und eine neue topografisch-archäologische Karte des Rosensteins erstellte, war sicher kein Zufall.

1926 hielt Keller auf der Tagung des Hauptverbandes deutscher Höhlenforscher einen Vortrag über die Höhlen am Rosenstein. Der Inhalt oder eine Zusammenfassung des Vortrags sind leider nicht erhalten geblieben.1 Im Jahr 1933 wurde die zweite Auflage der „Rosensteins Urgeschichte“ fällig, die diesmal im Selbstverlag des Verfassers erschien.

1982 erschien das kleine Buch als Faksimile im Verlag Hans-Joachim Kopp in Heidenheim mit einem modernen Vorwort.

Ehrungen

Franz Keller, dem bereits 1927 die Ehrenbürgerschaft der Stadt Heubach verliehen und 1932 ein Denkmal2 auf dem Sophienfelsen am Rosenstein gesetzt worden war, konnte sich noch bis kurz vor seinem Tod am 17.06.1938 geistiger Frische erfreuen und als Heimatforscher aktiv bleiben.

Epilog

Beinahe pünktlich zum 100. Jubiläum der Grabungen in der Kleinen Scheuer haben Archäologen die Befunde von 1919 neu aufgearbeitet und verschollen geglaubtes Material in Archiven in Tübingen und Schwäbisch Gmünd wieder entdeckt. Franz Keller war archäologischer Laie und die eingesetzten Grabungstechniken waren damals schon überholt und haben sicher einigen Schaden angerichtet. Dennoch haben seine Arbeiten dazu beigetragen, dem Rosenstein als seit der Urgeschichte historischem Ort die gebührende Aufmerksamkeit der Fachwelt zukommen zu lassen.

Es sei mir als Anekdote am Rande die Bemerkung gestattet, dass „Rosensteins Urgeschichte“ eines der beiden Bücher war (das andere war „Höhlen – Welt ohne Sonne“ von E. W. Bauer), deren Lektüre mich im Jahre ’85 dazu veranlasst hat, mich für Höhlen zu interessieren. Für das Wecken des „Höhlenfiebers“ danke ich Dr. Franz Keller!

Update Februar 2024: Zur Zeit wertet eine Gruppe von professionellen und ehrenamtlichen Historikern den Nachlass von Dr. Franz Keller aus und arbeitet an einer Biographie dieses rührigen Forschers. Bisher wurden keine neuen Hinweise auf unbekannte höhlenkundliche Arbeiten Kellers gefunden.

1 Vielen Dank an A. Platte für die Recherchen in der Bibliothek des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher!

2 Das Denkmal ist auf dem Titelfoto zu sehen. Leider ist der Aussichtspunkt auf dem Sophienfelsen seit den 1980ern gesperrt und das Denkmal war für lange Zeit nicht mehr zugänglich. 2016 wurde es dann endlich vor den Zaun versetzt und kann seither wieder besucht werden. Ich habe aber den Eindruck, dass der Stein, an dem die Plakette angebracht ist, beim Umsetzen beschädigt wurde.

Ausgewählte Schriften von Franz Keller

Keller, F. (1891): Der Rosenstein und seine Ringburg.- Blätt. Schwäb. Albver. 3 (6): 66-69, 5 Abb.; Tübingen.

Keller, F. (1902a): Der Hochberg bei Heubach.- Blätt. Schwäb. Albver. 14 (7): 201-206, 1 Abb.; Tübingen.

Keller, F. (1902b): Ein Morgen auf dem Rosenstein.- Blätt. Schwäb. Albver. 14 (9): 275-282, 4 Abb.; Tübingen.

Keller, F. (1902c): Ein Morgen auf dem Rosenstein (Schluß).- Blätt. Schwäb. Albver. 14 (10): 307-310, 3 Abb.; Tübingen.

Keller, F. (1903a): Heubach am Rosenstein als Sommeraufenthalt.- 73 S., 26 Abb, 1 Taf.; Heubach [Selbstverlag].

Keller, F. (1903b): Lautern am Rosenstein.- Blätt. Schwäb. Albver. 15 (8): 257-262, 3 Abb.; Tübingen.

Keller, F. (1906): Aus dem Leben eines Naturfreundes.- Blätt. Schwäb. Albver. 18 (3): 89-92, 4 Abb.; Tübingen.

Keller, F. (1920): Vom Rosenstein.- Blätt. Schwäb. Albver. 32 (11/12): 133-134; Tübingen.

Keller, F. (1921a): Rosensteins Urgeschichte.- 76 S., 33 Abb., 1 Kt.; Tübingen [Verlag des Schwäbischen Albvereins].

Keller, F. (1921b): Aus des Rosensteins Urgeschichte.- Blätt. Schwäb. Albver. 33 (1/2): 11-18, 5 Abb.; Tübingen.

Keller, F. (1925): Vorgeschichte des Rosensteins.- Blätt. Schwäb. Albver. 37 (10): 155-161, 7 Abb.; Tübingen.

Keller, F. (1933): Rosensteins Urgeschichte.- 76 S., 33 Abb., 1 Kt.; Heubach [Selbstverlag].

Keller, F. (1982): Rosensteins Urgeschichte.- 76 + 8 S., 33 Abb., 1 Kt.; Heidenheim [Hans-Joachim Kopp].

Quellennachweise

PARET, O. (1966): Franz Keller (1852-1938) – Arzt und Heimatforscher in Heubach (Kreis Schwäbisch Gmünd).- Jahreshefte f. Karst- und Höhlenkunde, 6: 161-169, 3 Abb.; München.

WETTENGL, S. (2013): Die Kleine Scheuer im Rosenstein und das Paläolithikum um Heubach – Altfunde und neue Forschungen.- Bachelorarbeit Uni Tübingen (Ms), 58 + 30 S.; Tübingen. Auch online einsehbar.